古稀教授为国宝回归奔波18载

时间:2013/1/5 11:02:00 来源: 山西新闻网 三晋都市报 浏览量: 754

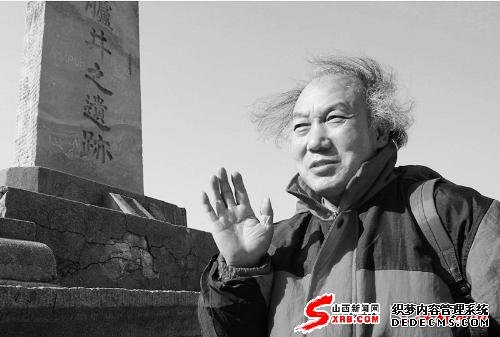

2002年春节前夕,王仁富教授在刻石遗址考察。(图片由受访者提供)

“渤海归唐”刻石被日军掠走104年

12月14日傍晚,山西大学文科楼A103教室灯火通明,“中国流失海外第一国宝”的讲座正在进行。

宣讲者——吉林省白城师范学院年过七旬的王仁富教授精神矍铄,慷慨激昂,动情之处几近哽咽;台下年轻的大学生听众被王教授的爱国情怀深深感染,热泪盈眶,掌声不断。

他们都为一块不同寻常的石头——唐鸿胪井刻石的命运揪着心。

一块巨石的传奇

唐鸿胪井刻石是一块十多立方米大、重达九吨半左右的褐色驼形硕石。如果不是它身上的29字刻文,它会与旅顺黄金山上的其他巨石一样任由风雨侵蚀,不被任何人关注,泯然众石矣。但它平淡的命运在公元714年得到了改写。垂青它的是大唐王朝一个叫崔訢的册封使。

公元713年,唐睿宗派遣身边重臣郎将崔訢以“鸿胪卿”的高职衔,“敕持节”的高规格,出使震国,执行大唐王朝册封靺羯族(近代研究者称靺鞨族)首领大祚荣为“渤海郡王”的使命。

崔訢的一行人马从唐都长安出发,跋山涉水,晓行夜宿。至蓬莱,舍陆登舟。渡渤海,抵旅顺,溯鸭绿江北上。水陆兼程地到达震国的都城旧国,也就是今天吉林省敦化的敖东城,圆满完成了使命。

渤海郡王盛情款待和挽留唐册封使崔訢一行,让他们在祖国北方的渤海度过了寒冷而又欢乐的新年。

第二年返程途中,崔訢在旅顺黄金山南麓及西北麓各凿井一口,并在西北麓井旁一块巨石上自上而下分三行刻下“敕持节宣劳靺羯使鸿胪卿崔忻井两口永为记验开元二年五月十八日”共29字。这29字刻文点石成金,使一块原本普通的石头成为唐王朝与渤海关系史的实物验证,记载着祖国统一的历史进程,是“渤海”出生的原始“接生记录”,具有前所未有的不容置疑的真实性和权威性。

刻石像一名讲述“渤海”诞生历史的卫兵,形成无法逾越的石刻防线,维护着中国的主权。是中国历史和东北史上最重要的碑刻之一,对于开展东北史、渤海史、文化史的研究具有重要的不可替代的文物与文献价值。举凡谈及唐王朝对东北部边疆的经略和渤海建立的中外文著无不论及,概莫能外。

世事沧桑,到清光绪年间,井已湮没,而刻石独存。光绪乙未,公元1895年,山东登莱青兵备道贵池刘含芳颇有眼光地为刻石修建了保护碑亭。翘檐遮阳,免受风雨之蚀;方柱并立,护卫刻石永存。然而这充满爱心所修建的碑亭并没有保护住刻石,碑亭能遮挡自然界的风雨,却没有能力抵御外来的侵略。

碑亭修建13年后,1908年,国宝“唐鸿胪井刻石”被侵占旅顺的日本海军将领掠夺到东京,以日俄战争战利品的名义献给日本天皇,被收藏于东京都千代田区日本皇宫中。从此,中国人与刻石再无缘相见。不仅如此,日本海军还在刻石的遗址,另立了一个日本抢掠中国刻石的“遗迹碑”,在碑文中又把唐鸿胪卿“崔訢”的名字武断为“崔忻”。

子孙不武,山河受辱;涛声依旧,刻石无存。

一位教授的执著

石之失,国之殇。何时归,痛断肠。

长期以来,从北京到大连,从敦化到西安,从北国到南疆,从国内到国外,许多炎黄子孙、崔氏族人和友好人士,都为流失的国宝唐鸿胪井刻石的研究、宣传和回归作出了不懈的努力,这其中,吉林省白城师范学院的王仁富教授是最执著的一位。

王仁富教授退休前任白城师院高等教育研究室主任。他还是中国索引学会理事、中国图书馆学会会员、中国辽金及契丹女真史学会会员。

1994年,王仁富教授提出了“中国流失文物研究”这个具有深远历史意义和重要现实意义的学术课题,并身体力行地开展了流失文物国宝唐鸿胪井刻石的学术研究、崔氏后人寻访和呼唤文物回归的系列活动。

1994年7月2日,王仁富教授在新创刊的《白城晚报》创刊号上发表不足千字的短文,质疑由来已久的错误“崔忻”,为正确的唐鸿胪卿崔訢正名。

当年11月7日,教授来到为之魂牵梦绕的旅顺黄金山,第一次考察刻石遗址。从那时起,他就立下了迎接刻石回家的心愿。

归来之后,他加快了研究的步伐,连续在《文物》等国家级刊物上发表多篇论文,从几个方面详细论证了崔訢的名字之误。他认为,29字刻文的断句应为“敕持节宣劳靺羯使/鸿胪卿崔/忻井两口/永为记验/开元二年五月十八日”。

以前众多学者把崔訢误为崔忻,是把刻文中的“忻”字上断,和“鸿胪卿崔”相连,“忻”就成了使臣的名字。而正确的断句应当是:“忻”字下断为“忻井两口”,与下文“永为记验”相对。《说文解字》指出,“忻”是动词,“开也”,此处当“开凿”讲。使臣的名字应当恢复为《旧唐书》上曾明确记载过的“崔訢”。

王教授的这一考证成果很快得到学术界的认可,他也成为颇具影响的唐鸿胪井刻石研究学者。

中国丢了刻石,但不能忘记刻石。中国总得有人记得中国的刻石,总得有中国人说刻石是中国的。

为了让更多的人关注唐鸿胪井刻石,推动国宝重回祖国,自2001年起,王教授打起背包走天涯,北上黑龙江,南下广州、深圳、中山,在各地讲学之余,利用新闻媒体,不辞辛劳地寻访唐鸿胪卿崔訢的后人。

寻访及讲学过程充满艰辛。不算路途食宿花费,光是复印资料,寄发信件、传真,接听手机,经济上已经捉襟见肘。王仁富甚至几度想把自己的住房抵押出去。他随身背包里装的大多是寻访的资料证据,还有两个大的塑料壶。他曾经不好意思地对采访他的媒体记者说,一个壶是喝水用的,一个是要“方便”时候找不到地方用的。“年纪大了,就有这个毛病”。包内还有一小瓶救心丸,王教授说,刚出发的时候,每次吃2粒就管用,现在要吃到6粒。

他说,累的时候,他的确想过放弃,自己的退休金完全可以让自己在家安享晚年。“要办一件事有10个理由,不办一件事可以有20个理由”。但他余生最大的愿望就是要回刻石。

十余年来,他的寻访宣讲感动了很多人,但也有人不理解。“曾经有人问我,把刻石要回来能卖多少钱?”王仁富笑道,“我说,没人能买得起,只有历史买得起。”

一封皇宫的回信

2001年,王仁富等6名刻石回归志愿者成立了中国第一个唐鸿胪井刻石研究会。2004年末,中国著名古建专家罗哲文等人在北京发起成立唐鸿胪井碑研究会,吸收王仁富等学者入会。

2005年,唐鸿胪井碑研究会两名副会长张永年、王维明率团赴日,期望实地考察唐鸿胪井碑未果。日本皇宫宫内厅表示,鸿胪井碑已被列为日本国家专有财产,不允许随便进入参观。最终,日本皇宫宫内厅委托中日友好协会,将5张唐鸿胪井刻石照片转交给中方。

多年来,中国学者从未近距离考察过唐鸿胪井碑,只能从日本学者渡边谅的文字中了解刻石的状况。2005年8月31日,在辽宁大连举办的首届唐鸿胪井碑中日学者研讨会上,王仁富首次看到鸿胪井刻石的照片。王仁富反复看了多次照片后,心中既喜又悲。

2011年,日本发生大地震。王仁富立即向日本皇宫宫内厅捐款300元人民币,表达慰问之情,同时询问唐鸿胪井刻石的安危;2011年6月17日,日本皇宫回函王仁富确认鸿胪井碑安全无恙。回信全文如下:

王仁富先生:

您好!夏日炎炎,一向可好!就您来信内容谨此以下答复:

前些时日,日本东北部的大地震给我国造成灾害,非常感谢您对我方真诚的慰问之心。

而且还收到了您给我方的救助赈灾金,真的是太让我们感动了。特别是您同时寄来的那张照片,看到照片上中国学生们的表情中,洋溢传达出那种温暖的、大爱无疆的心境;用心折叠出的千纸鹤,让我们日本人民感受到了远方的祈福之情,再次感谢中国的朋友们。

王仁富先生,看了您来的信和寄来的资料,我们才得知您是研究鸿胪井碑的著名学者,对于大地震是否对碑身造成影响,您一定心急如焚吧!所以我们也同时感受到了您此时此刻的忧虑之心,立刻对此事做专门了解和调查,最后得到的确认是:碑身没有受到大地震的影响,平安无事;而且,碑身的所放位置距离地震中心、原子能核电站200公里以上,请您放心吧,确实没问题。

最后,我们也衷心祈求和祝福您保重身体,谢谢!

日本国宫内厅长官 羽毛田信吾

2011年6月17日

这是百年来,日本皇宫首次就唐鸿胪井刻石现状予以公开回应,出现了日本皇宫就唐鸿胪井碑和中国学者直接对话的良好局面。这一回应也让王仁富教授看到了国宝回归的曙光。

一首队歌的诞生

12月13日下午,王仁富教授赶赴山西太原。应山西大学学生社团吉他协会、大学生互助会和鸿鹄实践协会的邀请,为年轻的大学生们做一场有关唐鸿胪井刻石的公益讲座。

这是他宣讲唐鸿胪井刻石的第21站。12月14日傍晚7时,讲学准时开始。

宣讲过程中,王教授告诫学子们,一个人有两次出生——自然出生和社会出生。如果你用宝贵的生命做了一件有意义的事情,这件事情留在了历史上,你就完成了社会出生。那么,你就不会死。

王教授的赤子之心打动了在场的每一位听众,年轻的学子们几乎人人泪湿胸襟。早在1999年,王教授就为唐鸿胪井刻石志愿者团队撰写了队歌——《鸿胪石,中国心,永远在我心》的歌词,但一直没有配曲。

宣讲刚结束,作为听众的山西大学生命科学学院生物工程专业的大一学生刘昌鑫就对教授说,队歌的曲子他已经在教授的讲学过程中完成了。他还做了即兴演唱:

黄金山下,萧瑟秋风。鸿胪石,想亲人。洒热泪,祭崔公。做一个,中国人。国宝流失,铭记在心。新世纪,唱大风。扬起头,挺起胸。做一个,中国人。以手加戈创新我,做一个,中国人。

听着这悲怆激昂的旋律,王教授激动得热泪盈眶,他说:“我没想到,唐鸿胪井刻石志愿者的队歌会在山西大学诞生,这是中国教育界、学术界不多见的讲学奇迹,是个值得纪念的时刻,是唐鸿胪井刻石志愿者多年的期盼,是山西大学的光荣!从此,唐鸿胪井刻石志愿者有了一张集体的音乐名片。谢谢你们!”他动情地拥抱了曲作者刘昌鑫,全场响起了经久不息的掌声。

刘昌鑫同学事后对记者说,音乐是他的业余爱好,今年9月上山大后,他加入了学校的吉他社团,以前,他也谱过一些曲子,但都不太成功,常常写到一半就写不下去了。14日当天,王教授两个多小时的讲座,让他的爱国热情高涨,激情勃发,脑海中瞬间闪出了旋律,王教授的宣讲刚结束,他的曲谱也创作完成。他也认为,自己这次的创作很成功。

如今,王仁富教授已经71岁,膝下没有子女。2000年,他的夫人去世后,他就把自己和妻子的墓碑同时安放到了墓地。生卒年为1941至2014。

12月28日,他在电话中对记者说,恐怕自己有生之年很难见到鸿胪井刻石。他18年的寻访讲学,就是想告诉全世界:国宝,中国没有忘记。他深情地说:“我年纪大了,我希望在我之后,有人来接替我,继续为国宝回归铺路。”

(责任编辑:李晋良)学会这些词,一开口就是文化人

寻找历史真相的学科,金石与金石学

包裹在端午节里的千古文化

《红楼梦》:林黛玉睡觉为何裹紧被子?史湘云睡觉为何那么豪放?

《红楼梦》里谁最快乐?

联系电话:0351-7170066

宗教信仰频道联系