五千顽碉我为王——牛驼寨庙碉 (上)

时间:2013/11/8 12:08:00 来源: 三晋道 浏览量: 2490

正在太原前线阵地警戒的阎军士兵,他的前方是一座蘑菇碉

美国《LIFE》杂志记者Jack Birns拍摄于1948年11月

太原郊外运送食品的市民,道路两侧是林立的碉堡

美国《LIFE》杂志记者Jack Birns拍摄于1948年11月

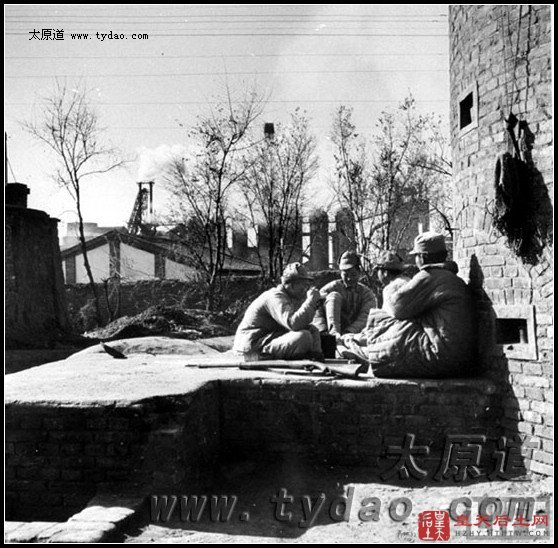

阎军守碉士兵正在享受冬日的阳光

美国《LIFE》杂志记者Jack Birns拍摄于1948年11月

太原的碉堡,无一不是经过精心研究而成,在构筑和武器配置上都有巧妙的构思和实用价值。它们样式各异,名目繁多,从形状上有方碉、圆碉、梅花碉、子母碉、人字碉等;从高度上一至五层不等;从规模上有半班碉、班碉、排碉、连碉;从火力配置上,有炮碉、机枪碉;从建筑材质上有砖碉、石碉、钢筋混凝土碉;从布局上有品字形、倒品字形、菱形、梅花形等等。阎锡山还为这些碉堡起上“好汉碉”、“卧虎碉”、“百川碉”等响亮的名字以壮声势,甚至还有为他祝寿的“祝寿碉”。为加强彼此之间的联防,阎军又以若干个碉堡共同组成要塞防区。其中,双塔寺要塞筑有2个炮碉、11个主碉和35个副碉;卧虎山要塞共有大小碉堡160多个。

当年阎军一共修建了多少座碉堡?先后有2000、3000、5000、6000四组不同的数据,可能是因为统计口径和统计时间的不一致而造成了这一差异,本文采用的是使用最多的数据——5000余座。修建这些碉堡和防御工事耗费了大量的人力物力,据被俘的阎军工兵司令许继宗供述,平均每座碉堡需要用去400公斤钢材;据曾经负责碉堡建设的原阎军第15兵团中将副司令刘奉滨回忆,每修建一座碉堡,大约需要40立方米片石和30袋水泥,如果这些建筑材料用来建造房屋,大约是三个火点一个碉,三个碉堡一座楼。新华社在1949年5月8日的报道中称,据一位工程师计算,如果这些水泥用于建设,至少可以修盖20000间洋房,如果把这些劳动力投入耕种,至少可以使4000顷荒地变成良田。

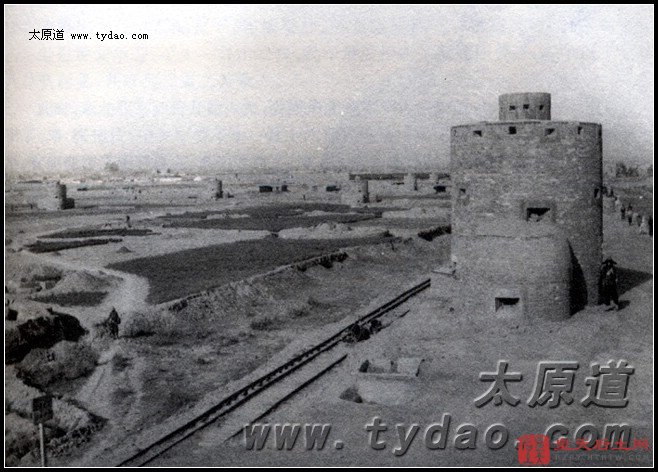

太原环城铁道边星罗棋布的碉堡

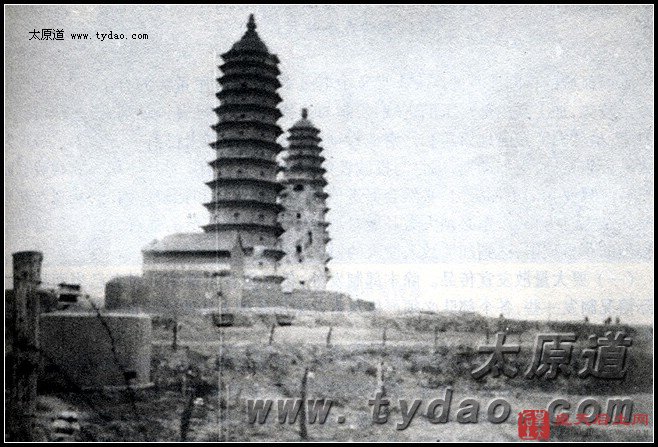

碉堡林立的双塔寺要塞

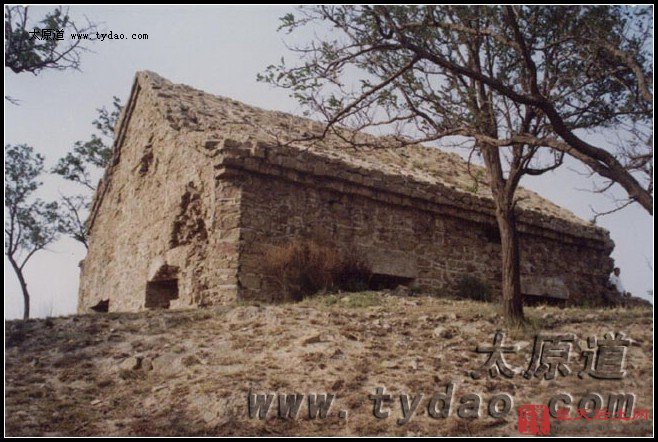

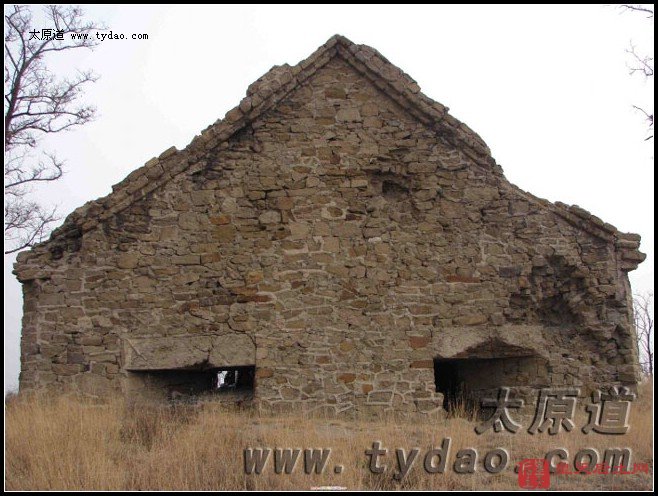

在这5000余座碉堡中,东山牛驼寨要塞的庙碉,以其重要的军事价值和稳固的结构而堪称“碉王”,独特的造型彰显着它的与众不同,那种睥睨群雄的傲然更增加了它的王者之气。

牛驼寨要塞,始建于日伪时期,日军在这里修建了永久性地面工事、地下隧洞和雷达站,鲜为人知的地下隧洞神秘而诡异,有人说,它四通八达,其宽度可以容纳四列纵队并行,向西北可连接牛驼村,向东南可以连接小窑头等要塞,通过牛驼村和其它要塞又可以形成直达太原的交通环线;还有人说,隧洞的中心,是钢筋混凝土结构的“地下堡”,它不可思议的高达9米,可以在战时做为小型兵工厂。日本投降后,驻华美军第二战区受降小组曾深入地下隧洞对日军销毁罪证的行为进行调查,麦凯恩上尉用照相机做了全程记录,遗憾的是,我们今天却无法再找到这些照片。

牛驼寨要塞经过阎军的加强之后,以10座主碉为阵地支撑点,每座主碉周边,又有若干个副碉或火点拱卫。除2号碉为2层片石碉堡外,其余主碉均为3层片石碉堡,3层片石之间又灌注了2层钢筋混凝土,壁厚超过1米5。在这10座主碉中,位于要塞中心的是10号炮碉,指挥碉则是东南方位的4号碉,因为4号碉是在老爷庙的基础上修建而成,因此又被称作“庙碉”,它统帅着最为顽固的牛驼寨要塞,是名副其实的“碉王”。

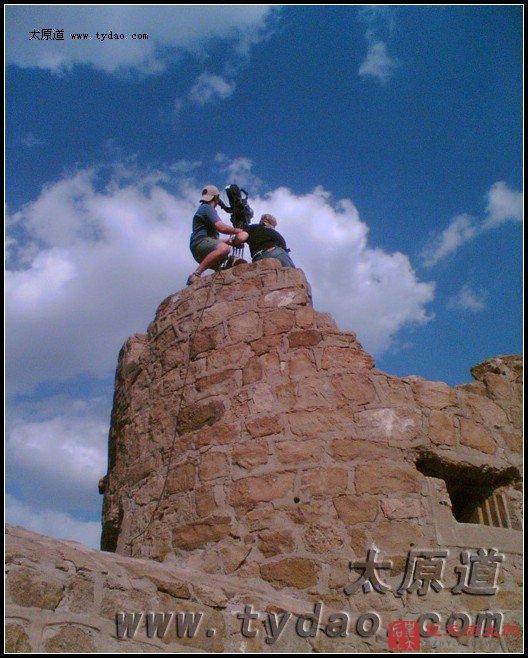

几十年来,庙碉虽然被废弃于荒野,但人们并没有将它遗忘,中央新闻纪录电影制片厂拍摄《决战太原》、日本导演池谷薰拍摄《蚂蚁部队》时都曾专程来这里取景,平日里时常还有军事爱好者、历史研究者和旅行者前来寻访考察,将它记录于笔端、收录于镜头,留下无数沉重的思考和感慨。

单于安盼在专程探访庙碉之后,在他的博客中写道:“庙碉特立独行,感觉特拽,特酷,坦然而站,藐视周围”,他拿着望远镜和指北针研究了几乎一个上午,都无法想出破解这个碉堡群的办法。

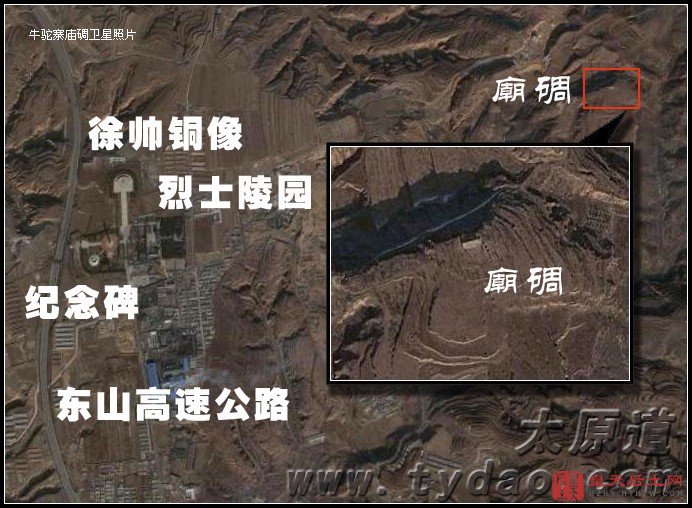

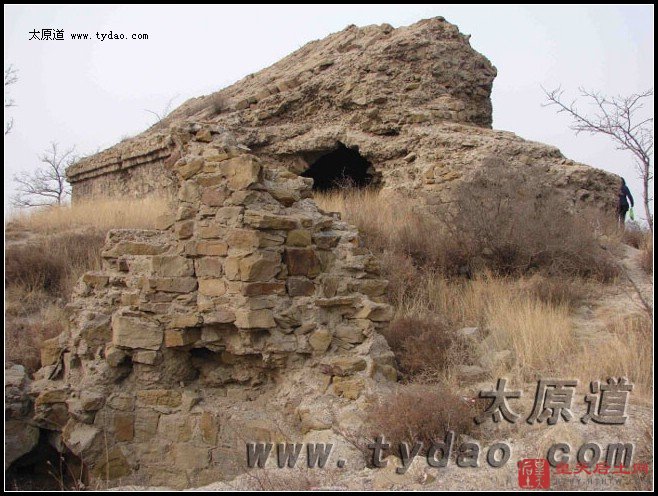

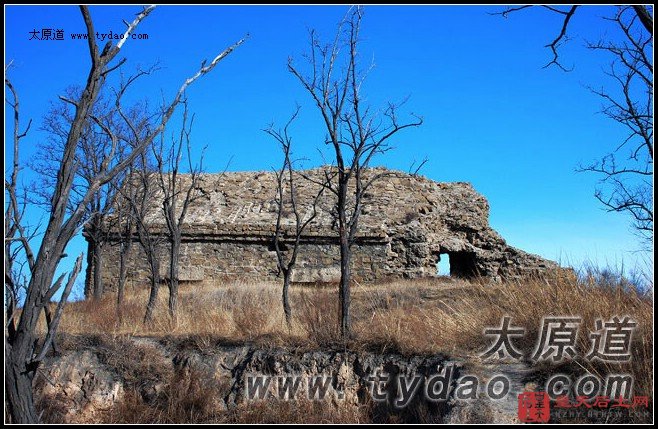

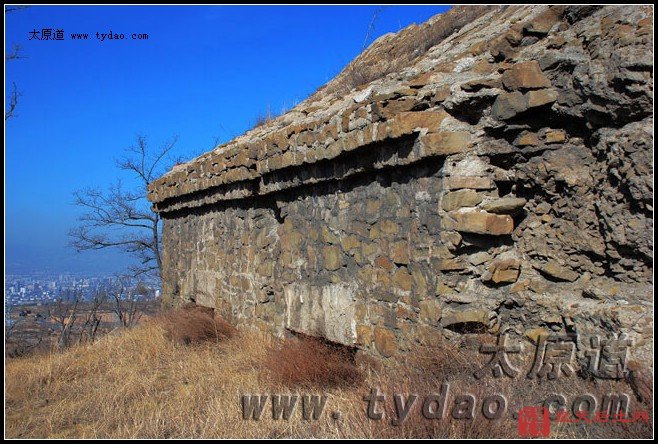

从牛驼寨烈士陵园出发,沿着黄土沟壑间的小道向东穿行约一个小时,就可以望见庙碉标志性的坡型碉顶,在它的周边,残破的壕沟、劈坡、地道依旧历历在目。庙碉由石块和钢筋水泥构筑而成,壁厚超过一米,异常坚固,其碉顶的坡度和厚度能够有效降低和化解炮弹的攻击。庙碉的四壁上,弹坑累累,但都只能伤及皮毛,庙碉一侧的豁口,则是当年留下的致命伤。从荒草丛生的豁口进入庙碉,昏暗而阴森,从射口钻入的光线映照在内壁上,赫然可见不知名的后人用白石灰粉刷的一行大字:“国军伤亡两万人,共军伤亡一万五千人”,即使是身处和平年代,眼前的一切也足以令人震憾,瞬间将思绪拉回了战火纷飞的年代。

牛驼寨庙碉卫星照片

牛驼寨庙碉

牛驼寨庙碉外墙上的累累弹坑

侧面的豁口是牛驼寨庙碉的致命伤

牛驼寨庙碉侧面照,摄影:并州草民

从牛驼寨庙碉俯瞰东山脚下的太原城,摄影:并州草民

庙碉内部,摄影:并州草民

1948年10月5日,已经进抵前线两个多月的徐向前兵团正式发起太原战役,他们将如何突破蛛网式碉堡阵呢?

阎锡山之所以热衷于修建碉堡并迷信“碉堡战法”,据他自己解释说:“共产党凭的人多,用的是波浪式冲锋的人海战术,所以到处取胜,谁防不住这一手,谁就要失败。我们一定要凭借碉堡群组成的据点工事,充分发挥火力,做到以铁弹换肉弹,共产党就没有办法。”然而,阎锡山却忽略了一个根本性的问题:碉堡是防御轻武器的有效工事,却无法抵御火炮尤其是重炮的攻击。对付这些碉堡最简单的办法,就是炮火覆盖。

知已知彼,方能百战不殆,“小米加步枪”?那不过是对八路军极端困难时期的一个比喻,阎锡山知道用火海应对人海,知道晋绥军的炮兵是这支军队永远的骄傲,却不知道昔日的“土八路”已经建立起一支强大的炮兵部队,阎锡山的大部分碉堡顷刻之间就粉身碎骨,最终葬送在火海与炮声之中的,恰恰是他对山西的统治。

太原战役初期,为了支持徐向前兵团作战,华北军区的“看家宝贝”——两个炮兵旅和一个坦克大队全部出现在太原前线,不久,这两个炮兵旅分别被改编为炮兵第3师和第4师。炮兵师是什么概念?在民国军事史中,中央军炮兵部队最大的编制是炮兵旅,从未上过师一级的规模,唯一的例外是游离于中央军系统之外的晋军,阎锡山在太原战役前夕组建的的迫击炮师,是国军历史上仅有的一个师级编制的炮兵部队。

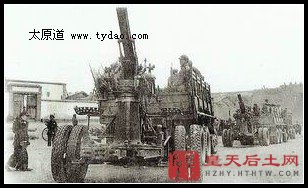

总攻前夕,第四野战军的炮兵第1师挟辽沈、平津之余威千里驰援太原,他们带来了两个装备有大口径日式、美式榴弹炮的重炮团、一个野榴炮团和两个高射炮连,其中一个炮兵团全部为朝鲜族将士。至此,太原前线一共集结了3个炮兵师,拥有各类火炮1233门,加上缴获的阎军火炮,数量超过1300门,比阎军多出一倍,尤其是100毫米以上的大口径榴弹炮,数量10倍于阎军,取得压倒性的绝对优势,成为压制阎军炮火、城市攻坚的重要保障。在同一时期的城市攻坚战中,解放军在济南战役使用了500余门火炮,锦州战役使用了600余门火炮,天津战役使用了1230门火炮,太原战役,可能是参战火炮数量最多的城市攻坚战。太原解放后,曾有人当面赞颂在决战阶段接替徐向前指挥作战的彭德怀,彭总不冷不热的说:有1300门大炮,谁指挥都能打得赢。

在北京军事博物馆的展厅里,陈列着当年参加太原战役的几门火炮,它们就象是不死的老兵,时刻等待着检阅。日本造90式75毫米野炮,隶属于炮4师1团5连,在担任封锁太原飞机场的战斗中击毁敌机9架,全连荣立大功,并获得“英勇命中,连毁敌机”的锦旗一面。日本造4年式150毫米榴弹炮,隶属于炮1师重炮3团5连,在太原战役中准确摧毁了阎军双塔寺要塞指挥所,全连荣立大功,并获得“太原建功”锦旗一面。日本造88式75毫米高射炮,1947年秋从朝鲜接运回来后隶属于高射炮第1团3营,随炮1师来到太原前线,除了执行对空封锁任务外,在双塔寺东北阵地以平射摧毁阎军高塔据点,战果颇佳,太原解放后,曾参加入城式。太原前线的部队还装备了一种威力强大的火箭炮,它不仅火力密集,而且发射的延时引信炮弹能够钻入碉堡一两米之后爆炸,只不过《人民日报》在报道中以“胖娃娃炮”来代称这种极具破坏力和震慑力的先进火炮,遗憾是的,军博的展厅里没有出现它的身影。

北京军事博物馆展出的曾参加太原战役的日本造90式75毫米野炮

北京军事博物馆展出的曾参加太原战役的日本造4年式150毫米榴弹炮

战斗在太原前线的日本造4年式150毫米榴弹炮。摄影:蔡尚雄

参加太原入城式的日本造88式75毫米高射炮

战斗在太原前线的解放军炮兵观察组

阎锡山太原兵工厂正在制造的75毫米口径的火炮

美国《LIFE》杂志记者Jack Birns拍摄于1948年11月

在太原战役初期作战中,解放军共计消耗炮弹20余万发,平均每个阎军官兵头上落下两发。到了太原战役后期,解放军前线部队又准备了40万发炮弹,一场城市攻坚战的弹药用量,竟然直逼淮海战役这样的战略决战。充足的弹药也给了炮兵部队尽情发挥的余地,仅攻击一个淖马炮碉,就发射炮弹173发;攻击一个大垴山2号碉,调集了5门野炮和3个山炮连、5个迫击炮连;攻击山头要塞一个80平米的阵地,发射炮弹300余发,平均每平米落弹4发。曾听到一些军事研究者探讨“徐进弹幕射击”,他们说,这种广泛使用于历次世界大战中的火力掩护战术在解放战争中并不多见,因为这一战术一方面对炮兵的射击要求较高,另一方面,必须要有充足的弹药供应。但是,在太原战役这场城市攻坚战中,却有明确的使用记载,在1949年4月24日的攻城作战中,炮兵部队从5时30分开始对城墙进行破坏射击,破坏射击结束之后开始延伸射击,一共四个距离,第一距离为200米,每炮打3发,第二、三、四距离为100米,每距离打2发,这正是所谓的“徐进弹幕射击”。

解放军强大的炮火成为碉堡的噩梦,例如,在淖马争夺战中,“神炮六连”炮击1号梅花碉,发发命中,步兵不到一个小时就占领了这座碉堡,六连因此获得“百发百中,堪称神炮”锦旗一面。我们今天仍然能够看到的五龙沟碉堡群,就是当年炮击后的战争遗迹,五龙沟6号碉,因为毗邻滑雪场和野战射击场而被众多游客所熟悉,纪录片《决战太原》曾在这里取景,这座人字碉和它周边的几座碉堡当年均遭受了毁灭性打击,有的支离破碎,有的被炸去了顶盖,它们的残骸就是大多数碉堡的最终结局。

五龙沟6号碉

被炸毁的五龙沟6号碉侧翼

中央新闻纪录电影制片厂《决战太原》摄制组在五龙沟6号碉取景

中央新闻纪录电影制片厂《决战太原》摄制组在五龙沟6号碉取景

被解放军炮兵炸毁的子洪口白狮岭梅花碉

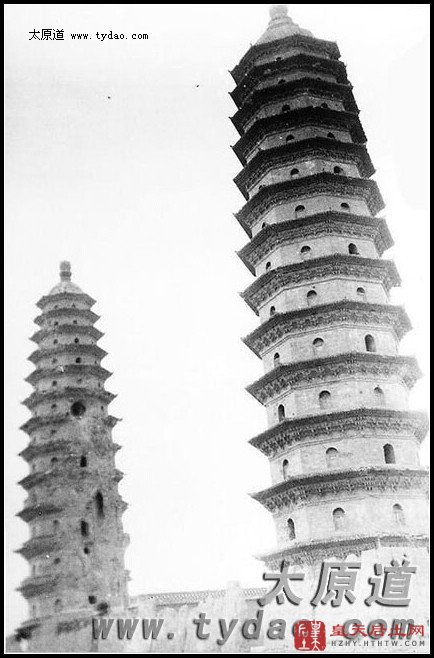

被解放军炮兵炸飞半边的双塔寺宣文塔

面对解放军咄咄逼人的攻势,阎军炮兵发起了反击,由于他们也拥有强大的炮兵群并且能够自产火炮和炮弹,太原战役成为解放战争史上规模最大的炮战之一。徐向前兵团的伤员中,炮伤比率高达83%,这一数字超过了同期的三大战役和济南攻坚战,也超过了二战时期的欧洲战场。在解放军占据火力优势的情况下,阎军的炮伤比率应该也不会低于这个数字。

解放军炮兵的口号之一是“取消敌人炮兵的发言权”,但是,对于解放军炮火的威力,阎军官兵却是最有发言权的。阎锡山后来在《太原沦陷省思》中总结的六点错误中,“对共军火力估计的不够”就是其一。阎锡山政权的几名军政官员在《太原突围干部报告函》中总结失守原因时,认为“敌人的火海及火箭炮为我们的致命伤”。在解放军随军记者的报道中,被俘的日籍军官称:“你们的炮兵打得好,比我们还打得好”;被俘的暂编第45师直属炮兵营军官说:“你们的炮弹又多又准,再多的坚强碉堡也经不住你们大炮和炸药的轰击”;被俘的山西野战军总司令赵承绶说:“解放军的炮火,特别是重炮,简直把我们轰击得连头也抬不起来,这点却完全出乎我们预料之外。”《人民日报》的记者甚至用“犹有余悸”来形容赵承绶此刻的心情,这恐怕是经历过解放军炮火攻击的阎军官兵的共同感受。

俯瞰东山阎军碉堡残骸。摄影:王俊杰,转自他在博联社的博客

俯瞰东山阎军碉堡残骸。摄影:王俊杰,转自他在博联社的博客

学会这些词,一开口就是文化人

寻找历史真相的学科,金石与金石学

包裹在端午节里的千古文化

《红楼梦》:林黛玉睡觉为何裹紧被子?史湘云睡觉为何那么豪放?

《红楼梦》里谁最快乐?

联系电话:0351-7170066

宗教信仰频道联系