民国初年改良知识分子为何输给革命

时间:2013/9/25 16:57:00 来源: 腾讯文化 作者: 何谞睿 浏览量: 514

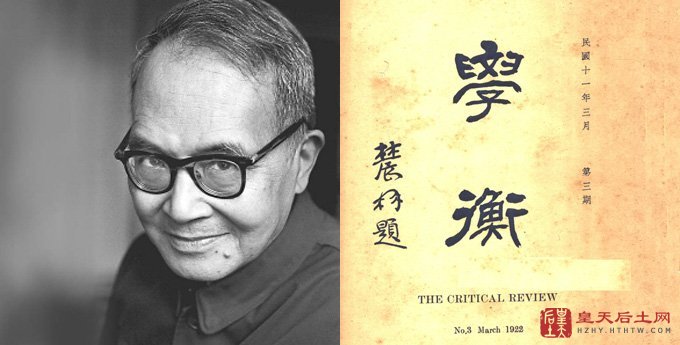

图片来自网络

一. 温和派理念的末路:君主立宪被时代抛弃

1. 梁启超主张君主立宪:国民需要学习先进制度

温和派理论在民国初期还相当有影响力,不论是政治上的君主立宪论,还是梁任公的大民族理论。但在民国初期的革命浪潮中,这些理论都归于沉寂,传播这些理论的知识分子也消失在历史的尘埃中,他们所坚持的理念从来没有成功的实践过。

君主立宪理论在民国初期的影响力与袁世凯为称帝所做的准备有关,这些支持袁世凯称帝的人并不都是趋炎附势的小人,民国初期,君主立宪的观念有着大量的支持者,比如张勋复辟时,流亡南美的康有为也回国支持清帝复位。武昌革命开始之后,立宪并没有立即消失,例如新军第二十镇统制张绍发动兵谏,要求施行君主立宪。

君主立宪理念尽管有多种派系,但主张的核心理念是相同的,梁启超的《立宪法议》一文有过深入阐释,梁启超在该文中将政体分为三种:君主专制、君主立宪、民主立宪,他赞扬君主立宪体制,主张民权,认为中国当时的历史环境下,君主立宪制是最合理的选择,施行君主立宪制废除专职造成的损失相对较小:“历观中国数千年致乱之道,有乱之自君者,如嫡庶争立、母后擅权、暴君无道等是也;有乱之自臣者,如权相篡弑、藩镇跋扈等是也;有乱之自民者,或为暴政所迫,或为饥馑所驱。要之,皆朝廷先乱然后民乱也。若立宪之国,则无虑是。君位之承袭,主权之所属,皆有一定,而岂有全壬得乘隙以为奸者乎?大臣之进退,一由议院赞助之多寡,君主察民心之所向,然后授之,岂有操、莽、安、史之徒,能坐大于其间者乎?且君主之发一政、施一令,必谋及庶人,因国民之所欲,经议院之协赞,其有民所未喻者,则由大臣反覆宣布于议院,必求多数之共赞而后行。民间有疾苦之事,皆得提诉于议院,更张而利便之,而岂有民之怨其上者乎?故立宪政体者,永绝乱萌之政体也。”

梁启超在文章中论述了为什么中国不能立即实行立宪制度的理由,他从经验出发,认为国民对于立宪要需要有学习的过程——“夫一国犹一身也,人之初就学也,必先定吾将来欲执何业,然后一切学识,一切材料,皆储之为此业之用。故医士必于未行医之前数年而自定为医,商人必于未经商之前数年而自定为商,此事之至浅者也。惟国亦然,必先定吾国将来采用何种政体,然后凡百之布置,凡百之预备,皆从此而生焉。苟不尔尔,则如航海而无南针,缝衣而无量尺,乱流而渡,不知所向,弥缝补首,不成片段,未有能济者也。”因此,梁启超认为中国只能走君主立宪道路,尽管他并未对这条道路进行深入的理论研究。

2. 温和理念改造社会太慢 被救亡时代抛弃

民国初年各种理念并存,由于没有专业的政治学学者,一个人同时相信不同理论的现象极为常见,有的立宪派的主张除了保留君主之外和革命派几乎没有区别……究其原因,这与梁任公简单地把国家体制三分有关。

君主立宪理念没有实践的原因甚多,一个重要的原因是清政府不停谈论立宪,但立宪从未真正立起来,清政府从来没有表现出立宪诚意与推动立宪的意志,“皇族内阁”的出台使得汉族官僚极为失望,甲午战争和庚子国变两次大规模战争褪去了清帝国光鲜的外衣,其内在的腐朽与孱弱被人看得一清二楚,但是大清帝国的转型却迟迟没有动作,这使支持者感到失望,也是他们的理论失去了施行的根据。

同君主立宪的理论一样,中国早期的民族主义同样相对温和,他们的重点理论是富国强兵和保留固有文化,基于这样的理念,康有为提出了“保国保种保教”的理念,这种理念建立在文化优越感的基础之上,包含了对其他文化有意无意的蔑视,中学为体西学为用的概念便是外在延伸。这种理念很大程度上导致了中国止步不前,不仅仅是对于清政府而言,民间社会也没有出现向现代社会转化的倾向。

总体而言,温和派的观念固然有顽固的色彩,但它们也始终保持着渐进改良的理念,这种理念不会造成文化一夜之间天翻地覆,也不会造成巨大的社会动荡,但进步却显得不够快速,这或许是这种理念在救亡的时代背景下被抛弃的缘故吧。

二. 革命者的暂时胜利:民国共和有名无实

1. 共和派知识分子理念庞杂 民国共和徒有其表

民国初期的革命家们,秉持着改变国家的理念,希望彻底改变中国的现状,通过革命,他们建立了共和政府,成功的改变了中国的国家体系,却也在一定程度上阻碍了完善的共和制政府的建立。理念的火花四溅往往变成各路军阀维护自己的武器,“联省自治”和“武力统一”的笑话大概也来自于此。

共和派的政治思想同立宪派一样受到了传统和现代两种理念的冲击,其中受西方思想的影响尤其大,此一时期欧洲的政治思想已经非常丰富,所以共和派的政治思想也十分复杂。共和派包含法国大革命时代的理想主义政治思想,也包含英国的经验主义宪政系统,还有自由主义指导下的宪法方式。不过,大多数思想都是一锅烩,不论哪个思想都吸收一些,什么有用就用什么,社会主义思想同样也不例外。孙中山的三民主义就十分典型,民生主义中强调收购土地一条,在同类政治理念中很少看到,将三权分立变成五权也是一种创造性发展,不过这种发展混杂了几种欧洲传播来的思想,加上选择性研究,使得即便是同一阵营的战友,理念也是南辕北辙。

以国粹派为例,我们可以看到这种掺杂了中西理念的观念的复杂之处,国粹派支持革命废除君主政体,主张建立共和政体,但他们思想的核心是中国的传统体制,可以说除了废除君主这一要求之外,几乎坚持大多数中国传统制度设计,在很大程度上,他们比大多数君主立宪派还要保守。

如果从国体角度上说,共和派的理念是成功的(相比于立宪派),一个没有君主的国家被建立起来。但是,绝大多数共和派理念又是失败的,因为没有哪一种共和理念所要求的核心得以实现。抛开现实政治的原因,共和派自身的问题很大,他们在对待所谓的主义时,远比探讨实际问题积极,事实上,他们对任何一个实际问题都缺少解决策略,除了革命的热血,他们缺乏欧洲大多数共和派知识分子的务实态度。最终,共和只具有共和的外壳,民国末期,宪政在中国出现了雏形——只可惜这与知识分子的努力关系不大。

2. 讲国学能维护统治 国粹派知识分子得势

不过,共和派知识分子中有一部分人在任何时候都得势,那就是国粹派,因为任何当政者在维前政权时,都可以借助国粹派的力量,事实上,宣扬国学永远和保卫政权有着说不清的关系,不论清末维护国学,还是袁世凯尊孔复古,亦或是北京政府恢复国故,国粹派都能得到表现的机会,当然,他们的理念并没能发挥什么实质性的影响。

共和派赖以发展的根本,正是民族主义的发展,由此带来的国家意识增强。现代民族主义的迅速发展推动了民族意识勃兴,这为清帝国的倒下添了一把火。随后,民族主义也成为军阀受众的利器,他们在互相攻讦中指责对方是卖国贼,指责对方出卖国家与外敌成为引起民众愤怒的重要手段之一,从倒段祺瑞到倒蒋介石,这种民族主义的意识形态愈演愈烈。

三. 文化上的新学革命:胡适主张充分世界化

1. 整理传统 “古已有之”造成文化“义和团”

在文化观念上,革命派中不否认主张中华传统,但他们却不是传统的捍卫者。吴宓说:“今欲造成中国之新文化,自当兼取中西文明之精华,而熔铸之,贯通之。”即使是学衡派本身也深受西方文化影响,他们的主将梅光迪在美国留学数年,作品中多引用西学,他们在诸子百家上下了很多功夫,引燃了墨家等诸子热学,新儒家也在这一时期开始形成。

他们的这些努力带来了前所未有的研究热潮,新学派在吸收了许多现代分析方法之后,把关注重点放在那些已经被边缘化的理论上,这是传统学术的一大进步。但是这种倾向造成了一种错觉,以为我们曾经拥有无数伟大的东西,历代都继承了这些内容。事实上,这些内容经过了重新挖掘,正如吴宓所说的,是兼取中西的,经历了重构的过程。但在知识的传播中,即便是知识分子也不由自主强化了这种观念,认为这些东西是我们自古就有的,由此导致了一种盲目的自负。如果中国以前什么都有,这和儒家认为三代之治最好有什么区别呢?这种倾向后来进一步发展,甚至成为文化上的“义和团”,这显然违背历史发展潮流。

2. 面向现代世界 胡适主张“充分世界化”

胡适主张的全盘西化也并非真正的全盘西化,胡适曾说:“一是抵抗西洋文化;二是选择折衷;三是充分西化。我说抵抗西化在今日已成过去,没有人主张了。但所谓“选择折衷”的议论,看去非常有理,其实骨子里只是一种变相的保守沦。所以我主张全盘的西化,一心一意的走上世界化的路。”胡适在这里的世界化指的是wholeheartcd modernization,胡适也做了相应解释,“所以我现在很诚恳的向各位文化讨论者提议:为免除许多无谓的文字上或名词上的争沦起见,与其说‘全盘西化’?不如说‘充分世界化’。 ‘充分’作数量上即是‘尽量’的意思,在精神上即是‘用全力’的意思。”他这里所解说的,正是所谓的现代化的本意。

这种现代化主张对中国最有实际意义,但这种倾向和理念在民国时期一直未能获得足够多的舆论支持,多少有点曲高和寡的味道。而且,这样的理念更难获得极度依赖传统文化的统治者的支持。不过,这种理念被发展到极致,就变成了纯粹的破坏理论,完全破坏旧文化和全盘西化并不相同,但全盘西化是一种极端化理念,会造成自我文明的毁灭。

从某种意义上说,这两种理念之间的实际差异很小,正如胡适所言:“吴景超先生既能承认了西方文化十二分之十以上,那么吴先生这所以异于全盘西文化论者,恐怕是毫厘之间罢。”这就不难明白,为什么文化领域争论最凶的政治问题之一,如何保卫国粹,建立国家和民族意识的文化论题,在政治上并没有掀起巨大波浪,更没有造成如同巴尔干半岛一般的分裂,其实文化上的冲突,看似巨大,实则有限,民国时代,这些知识分子,只是在文化上进行争论。在没有强制力情况下,一切都还很和谐没有发生严重问题。

民国初年,革命派虽然成功的塑造了共和,但是并没有造成实际上的革命,他们没有建立起真正的共和理念,反而中国因各种原因出现了持续不断的战争,其中不能忽视的原因便是知识分子们在政治上不成熟,却试图去领导一场大规模的现实政治改革,他们试图推行错综复杂的理念,互相之间不断斗争,结果没有产生实质性影响,最终无力改变社会,反而被社会的激进浪潮所吞没。

四. 救亡压倒共和理念:激进革命派在中国崛起

随着革命理论在中国的传播和发展,共产主义的革命理念开始在中国传播。并取得了最终的胜利,这显然不是偶然。由这种革命理念所组建的组织拥有严密的组织结构和坚固的信仰,使他们在中国各派势力的角逐中脱颖而出,最终取得胜利。

民国初期,中国流传的共产主义观念并不是正统的布尔什维克主义,而是克鲁泡特金的无政府主义理论,最初在日本和法国的留学生中传播。辛亥革命之后,社会动荡不安,无政府主义获得快速发展,他们的理念比较正统和专一,许多还有具体的行动纲领,比如说晦鸣学舍、无政府共产主义同志社等等。

在此之后,由知识分子陈独秀和李大钊发起成立的中国共产党成为改变时局的重要力量,共产党成立之后,开始开展各类运动,并与孙中山领导的国民党合作,掀起国民革命,中国历史开始出现翻天覆地的变化,这种变化与之前的军阀混战完全不同,其核心与关键便在“革命”二字。

共产主义之所以能在中国广泛传播,这与中国国内不断激化的民族矛盾相关。在激烈的内忧外患之下,共和派的理念显得过于保守和温和,基于自由主义时代的和平主义,在当时的中国市场越来越小,最终被国人所抛弃。

最终,经过数十年革命战争,一个全新的国家被建立起来,它彻底改变了中国的文化和经济生态,建立其全新的政府管理体制,由此带来社会结构的巨大转变,而知识分子们在这个社会中变得不那么重要,被迫开始身份转换,而这种转型必然伴随着巨大痛苦。

结语:

随着西方观念的进入,中国知识分子开始大范围的接触和传播西方的政治理念,由于缺乏必要的训练,知识分子在引入西方观念时常常断章取义,在这一过程中,温和保守的理念逐渐被激进理念替代,最终,知识分子掀起了中国最波澜壮阔的革命。

(责任编辑:刘莎)学会这些词,一开口就是文化人

寻找历史真相的学科,金石与金石学

包裹在端午节里的千古文化

《红楼梦》:林黛玉睡觉为何裹紧被子?史湘云睡觉为何那么豪放?

《红楼梦》里谁最快乐?

联系电话:0351-7170066

宗教信仰频道联系