他经晚清、北洋、民国和中华人民共和国4个时期,被戏称为四朝元老;他是语言学家、文字学家;他曾与爱因斯坦面谈;他以26个拉丁字母为注音基础,主持编写了至今通用的汉语拼音

他经晚清、北洋、民国和中华人民共和国4个时期,被戏称为“四朝元老”;他是语言学家、文字学家;他曾与爱因斯坦面谈;他以26个拉丁字母为注音基础,主持编写了至今通用的汉语拼音方案。他是周有光 。

著名语言学家周有光今天109岁华诞

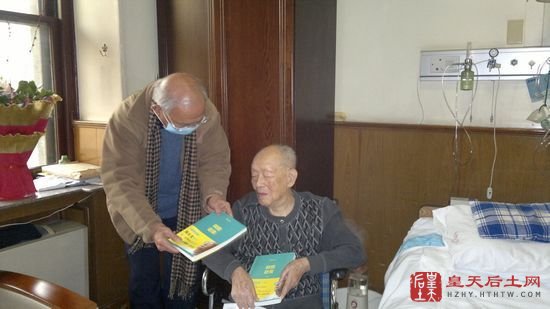

2014年1月11日,编辑张森根把刚出版的《朝闻道集》交到周老手中。张森根 供图

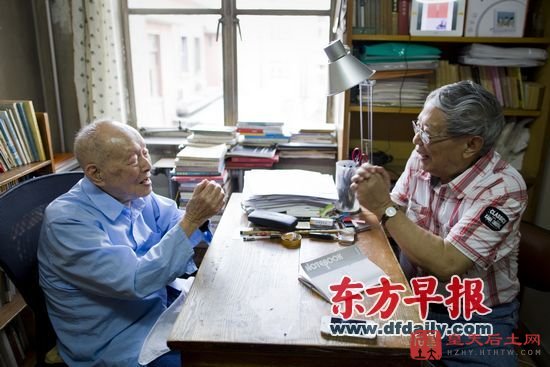

2012年9月23日,83岁的哲学家李泽厚先生(右)登门拜访107岁高龄的周有光先生。 早报资料

周有光在105岁出版《拾贝集》

“我没有什么好说的,向各位致以最高的谢意。另外,我想说一句话,我可以重复一下。我认为,我们应当从世界来看国家,不应当从国家来看世界。这样能够扩大我们的眼界,扩大我们的视野。谢谢各位。”今天过109岁生日的周有光(生于1906年1月13日),面对镜头如是说。这位文化老人因呼吸道感染,去年12月开始住进协和医院。前天他为“大转型时代与知识分子座谈会暨周有光先生109岁华诞庆祝会”录制了以上这段视频。

这次活动是民间为周有光举行的第二次生日会。周有光之子周晓平,学者何方、资中筠、王学泰、杨天石等出席并讲话。

108岁这一年 昨日上午,周晓平前往医院探望周有光,问他要不要对下午的生日座谈会说些什么。周有光说:“你就说我这一年过得很好,我身体也很好,谢谢大家。”

以周晓平的理解,这一年的“好”,应该在于充实。去年年初举办了周有光108岁茶寿的生日座谈会;年中15卷、700多万字的《周有光文集》首发,《周有光》电视纪录片也举行了开拍仪式;去年9月时在上海也举办了《周有光文集》的研讨会。

其中最大的事件当属《周有光文集》的出版,据周晓平介绍,周有光对此非常满意,“虽然没有用‘全集’,但他也觉得算是句号了,觉得很不错。前面有北大教授苏培成的导读,把他在文字学方面的八大贡献总结得非常完整;后记里张森根给他总结‘一二三’:科学一言论、双文化和三阶段论。他说他非常满意这套书。”

对于今年的生日座谈会,周有光一方面表示了感谢,另一方面,他自谦“我就这么一点成绩,自己都说不出太多东西来”,叮嘱周晓平搜集整理大家的谈话内容,最好有些视频、录音,带给他好好听听。

但“身体很好”这一条,到去年年末被打破。去年12月11日因为家中访客众多,周有光于次日感冒病倒,住进了北京协和医院。2003年曾首度披露非典疫情的医生蒋彦永一直在为周有光争取医疗待遇,并请来多位名医为周有光治疗。蒋彦永昨日带来三段视频,介绍了周有光这一个月来的病情变化、康复状况。

蒋彦永介绍,周有光在开始入院时病情尚不严重,虽然有些咳嗽,还能下床与人聊天谈笑,去年12月16日后病情加重。但即便如此,老先生的诙谐亦不改,即便卧床不起,他嫌导尿管用着不舒服,还写了个条:“我的病在气管不在尿道。”

在蒋彦永看来,周有光非常配合治疗。协和的营养专家让体重不过90斤的周有光每小时都喝营养剂,即使吞咽困难,周有光也坚持喝下去。在这种积极状态下,周有光的病情随后稳定下来,各方面指标恢复正常。到1月6日,已恢复下床行动的周有光就开始要求出院:“我感觉我已经好了。这是一种心理改变,住在医院里的总是病人。”而周晓平介绍,这是因为住院期间没书读,没客人,父亲觉得无聊了。

年过百岁思考不止 周有光1906年生于江苏常州,是著名语言学家、文字学家、经济学家,夫人为著名的合肥张氏四姐妹中的老二、昆曲研究者张允和。解放初周有光在复旦教书,与居京的张家三姐夫沈从文,并称“海派”与“京派”。

上世纪50年代中,因参与设计“汉语拼音方案”,周有光调入北京。他也因此被誉为汉语拼音创始人之一。1980年代他还参与翻译了《简明大不列颠百科全书》、《不列颠百科全书》,任《中国大百科全书》总编委委员,《汉语大词典》学术顾问。沈从文赐其绰号“周百科”。

除了上述成就,在中国社科院研究员丁东(微博)看来,周有光的光彩很多也来自其百岁后的表达:“他晚年以思想家的姿态出现,提出了许多重大的问题、重大的思考,这也是今天这么多不同学科的朋友会聚在一起要讨论他的主要原因。”

周有光百岁之后仍笔耕不辍,《百岁新稿》、《朝闻道集》、《拾贝集》分别在其100、104、105岁出版。去年出版的《周有光文集》用9-15卷记录了他在文化学和人类文明与历史演进规律方面的思考结果。

106岁时,他提出“三分法”总结“人类历史的演进轨道”:“文化从神学思维到玄学思维到科学思维;经济从农业化到工业化到资讯化;政治从神权统治到君权统治(专制)到民权统治(民主)”,认为“世界各国都在这同一条历史跑道上竞走,中国不是例外。审视中国在这条跑道上已经达到什么程度,是每一个知识分子的历史责任”。

中国社科院日本所研究员何方总结,周有光最值得学习的地方有三点:独立思考、宁静淡泊、居高望远。“全球化这个词是1985年出现的,但在这个词出现之前,我在和周老的交往中就发现他具有全球化思想了。他很早就自称世界公民,要从世界来看国家,不要从国家看世界。这样的观点非常了不起,我紧跟他也跟不上。”

到今天,周有光仍然没有停止对天下事的关心与思考。批评家解玺璋前段时间去探望周有光的时候,他谈论的是语文教育改革、取消外语考试的话题;而前几天他问周晓平,朝鲜的张成泽到底是怎么死的。“这是中国传统知识分子的一种情怀,周先生继承下来了,是知识分子对国家命运的一种责任感。”解玺璋说。

另一点让解玺璋印象深刻的是周有光的小屋。“周先生这样的大学者,我原来觉得应该有一个大书房才匹配。结果他的房间只有两三个书架,一个小书桌,他就在这样一个小房间里思考、读书、写作。老一代知识分子确实有这样一种清贫、简朴的生活。他在生活上很简单,但是思想上却是一个富人。这是让我最感动的地方。”

(责任编辑:刘莎)