汉语拼音之父周有光

时间:2013/4/11 10:05:00 来源: 腾讯文化综合 浏览量: 882

今年1月13日是常州籍文化名人周有光先生108岁寿辰。近日,副市长方国强和市有关部门人员来到周有光在北京的家中,拜访了这位被称为中国“现代汉语拼音之父”的著名经济学家、语言学家。

周有光是我国迄今最为长寿的语言文字学家,在海内外享有盛誉。虽然已近108岁高龄,但嗓音洪亮,思维清晰,看到家乡来人非常高兴。一见面,他就笑着与大家打趣:“是上帝把我忘记了!”老人家说自己并不服老,已把80岁前的年龄“清零”,视81岁为1岁。

方国强转达了市委书记阎立、市长姚晓东并代表500万家乡人民向周有光的诚挚祝福,祝愿这位“28岁的青果巷老人”生日快乐,并赠送了乱针绣等代表常州传统文化特色的生日礼物。

当听说市委市政府正在加快建设国家历史文化名城时,周老特别高兴,欣然题字:“常州我的故乡”“人文荟萃青果巷”。

周老还兴致勃勃地观看了本报记者带去的有关青果巷的图片。

关于周有光

半路出家——49岁,治学由经济转入语言,终成我国卓越的语言学家;

行为新潮——82岁,始学电脑。如今,打字、接发邮件,轻松自如;

笔耕不辍——93岁,出版《比较文字学初探》;100岁,《百岁新稿》问世;

神采奕奕——101岁,眼花耳背,但思维敏捷、行走麻利、甚至可以自行从三层楼下至一楼。

这就是周有光——中国文字改革的推动者、《汉语拼音方案》主要创制人之一。

他们骂我们“专家专家,专门在家”

1969年,周先生被下放到宁夏平罗的五七干校,在那儿劳动了两年零四个月。“我过了整整一年的农民生活,我觉得很有意思,还有好处。我容易失眠,到了宁夏去种田,没有脑力劳动,体力劳动竟把我的失眠症治好了,所以看似不好的事也有好的一面。”

周先生曾这样写道,“在宁夏平罗远郊区,五七干校种了一大片高粱,教育家林汉达先生和我一同躺在土岗子上,看守高粱。躺着是犯法的,因为我们奉命要不断走着看守,不让人来偷;不得站立不动,不得坐下,更不得躺下;要一人在北,一人在南,分头巡视,不得聚在一起。我们一连看了三天,一眼望到十几里路以外,没有人影,没有人来偷,也没有人来看守我们这两个看守的老头。我们在第四天就放胆躺下了。”

于是,65岁的周有光和71岁的林汉达被派去看守高粱地,二位老先生仰望天空,热烈讨论中国语文大众化问题。一次,林老问:“未亡人”、“遗孀”、“寡妇”哪种说法好?周先生开玩笑回答:大人物的寡妇叫遗孀,小人物的遗孀叫寡妇。又说,从前有部外国电影,译名《风流寡妇》,如果改为《风流遗孀》,观众可能要减少一半……讨论逐渐深入,最后一致同意,语文大众化要“三化”:通俗化、口语化、规范化。“二位老先生高声地交谈,好像对着几万株高粱在演讲。”

“搞学问就要思考。他们骂我们‘专家专家,专门在家’,只吃饭不干事。从外表看,他们是对的,可是他们不知道搞学问的人他要思考,你看不到他的活动的。这就是说,一种人的生活,另外一种人很难理解。”

对周先生来说,思考是一种习惯。看守白菜窑,他每天要把所有的白菜翻看一遍,将开始发烂的拿给炊事班去烧。他说,整个一冬天,我们从来没有吃过好菜。这件事引发了他的“白菜理论”:烂了才吃,不烂不吃,吃的全烂。

人愈老,愈追求真理。周先生说:“胡适说中国人为什么不进步呢?什么东西都要子曰,子曰是孔夫子讲的,这一来思想就束缚住了。我们不能什么东西都用子曰开头,要独立思考,有科学思想。”

当世界各地出现了“汉语热”时,一些人推断21世纪将是汉语的世纪,先生保持了相当的冷静:“汉语的国际地位,应作恰如其分的正确估计。汉语的国际性最弱,这是很多中国人不愿意承认的,但是,不承认并不能改变事实。要想改变事实,只有改变汉语本身,提高汉语的规范化水平。”

周先生说,鱼在水中看不清地面。人类走出大气层进入星际空间会大开眼界。今天看中国的任何问题都要从世界这个大视野的角度。光从中国角度看中国是什么也看不清的。观察自己的一生也要跳出自己。

“这种大人物,他说一句话,有千钧之重”

1947年与爱因斯坦的见面,对周先生而言,很多细节都遗忘了。

“我到美国不久,一个朋友是普林斯顿大学的研究教授,他跟爱因斯坦是同事。一次在聊天中说,爱因斯坦现在很空闲,你可以去跟他聊聊。因此,我很有幸跟爱因斯坦聊过两次。他非常随便,一点都没有架子,他穿的衣服都没有我讲究。”

周先生回忆:“美国研究原子弹,当时打仗,经济紧张得不得了,研究原子弹需要很多钱,这钱投进去原子弹到底能不能造出来,谁都不知道。罗斯福总统不敢签字,就去问爱因斯坦。爱因斯坦就讲了一句话:That'spossible。那是可能的。罗斯福听了回去赶快签字了。后来原子弹果然研制出来了。这影响大得不得了。对这种大人物的贡献,你不能拿普通人来衡量他。他说一句话,有千钧之重。爱因斯坦读书并不好,大学都考不上。所以说考试只能测量你的记忆力,不能测量你的理解力、创造力。今天我们对青年和小孩的教育方法恐怕要改改。”

周先生对爱因斯坦的一段话记忆深刻:一个人的一生到60岁为止,工作是13年,除了吃饭睡觉之外,业余时间是17年,能不能成功就看你怎么利用你的业余时间。

“我这里故事很多,谁来开这个门,这门里就有故事”

谈话间隙,周先生便端起那杯温温的红茶咖啡。“到了北京,一直到我老伴去世,我们有一个好习惯,每天上午10点钟喝咖啡,这是从外国学来的习惯。喝咖啡的时候我们都是举杯齐眉,古代人举案齐眉,我们是举杯齐眉。举杯齐眉就是相互敬重,夫妇当然要相互爱,但光是爱,还是会发生矛盾,还要相互敬重。”

周先生的夫人是张允和。叶圣陶先生曾说,九如巷张家四个才女,谁娶了她们都会幸福一辈子。后来,四个女儿中,二女儿张允和嫁给了周有光,三女儿张兆和嫁给了沈从文。于是,周有光与沈从文便成了连襟。

“沈从文很有意思。当时胡适说,你写的小说很受欢迎,就来大学教书吧,教怎样写小说。但沈从文不会讲课,你要让他讲怎么写小说,他也讲不清楚。当时沈从文是老师,张兆和是学生。后来,时间长了,沈从文就给张兆和写信,但是张兆和看也不看,沈从文呢,你看也好,不看也好,就是一直写。张兆和生气了,拿着信去找胡适校长,说‘您看,他是我的老师,怎么能乱写信呢’?她以为胡适一定会同情她的,没想到胡适思想很新,说‘沈从文又没有结婚,这不是很正常的么’?胡适最后来了一句,张兆和就更生气了:‘我跟你爸爸也挺熟的,要不要我跟你爸爸讲一讲啊’,张兆和气得不得了,甩了袖子就走。就这样,沈从文依然写信,你不回信也没关系。后来他们就好了。”

“我这里故事很多,谁来开这个门,这门里面就有故事,要是没人开这个门,我自己就忘了。”推开曹禺先生这扇门,周先生便把我们领进去了。

“当时曹禺的衣服破了,冬天,耗子在夜里跑到他棉袍的隔层里去了。他白天穿上了,‘呦,这怎么回事啊?怎么发抖啊?’他还以为自己在发抖,在生病呢。其实是耗子在里面动呢。这是他的一个笑话。他的夫人郑秀呢,是洋学堂里出来的,很讲卫生,天天洗澡。曹禺却很不讲卫生,郑秀每天强迫他洗澡,那时候每天洗澡是很少见的,他就懒得洗,在洗澡房里一边看书一边拿手划水,划不是有水声么?就骗郑秀说洗了澡了。”

“我97岁去体检,医生不相信,以为我写错了年龄,给我改成了79岁”

“我97岁去体检,医生不相信,以为我写错了年龄,给我改成了79岁。医生问我怎么这样健康,我说这要问医生啊。以前我没有考虑过,后来我觉得是:1.我不吸烟,不好酒,只喝一点啤酒。2.宴会上不随便吃东西。以前我在上海有一个顾问医生,他告诉我大多数人不是饿死而是吃死的,乱吃东西不利于健康,吃的还是要家常便饭。3.平时讲究卫生,天天洗澡洗头。4.乐观,坏事情里也能看到好事情。5.晚上10点左右睡觉,早上7、8点起床,睡眠很好。中午还要睡一下,生活比较有规律。”

周先生饶有兴趣地说:“我结婚时,我们家的老妈妈就偷偷地算了一个命,算命先生说,不行啊,这一对夫妇只能活到35岁。我当然不信了,可是觉得很有趣,现在两个35岁也不止了。”

周先生百岁时,晚辈们为他制作了一个精美的纪念画册,大量珍贵照片,勾勒出先生一生治学、家庭和生活的轨迹。数十位晚辈绕膝,浓得化不开的亲情,令人感动不已。

“有光一生一生有光”,夫人张允和的话,是对他最美的祝福。

成果解读

半个多世纪以来,周有光在语言文字学领域辛勤耕耘、开拓创新,在国内外产生了广泛的影响。他的研究领域十分广泛,研究中心是中国语文现代化,其成果主要有:

一、参加制订汉语拼音方案。1955年,周有光提出普及普通话的两项标准:全国汉族学校以普通话为校园语言,全国公共活动以普通话为交际媒介,并提出汉语拼音方案三原则:拉丁化、音素化、口语化。1958年,汉语拼音方案经全国人民代表大会通过;1979年-1982年,周有光出席国际标准化组织会议,促成国际投票通过汉语拼音方案为拼写汉语的国际标准(ISO7098)。之后,周有光继续研究以词语为单位的拼音正词法,形成《汉语拼音正词法基本规则》,1988年公布。他从上世纪五十年代开始主编《汉语拼音词汇》,成为电脑中文词库基础。

二、研究中国语文的现代化问题。1961年出版《汉字改革概论》,对语言学和文字学提出了许多新问题,如词的结构问题、同音字和同音词问题、简化和繁化问题等,扩大了语言学和文字学的研究范围。

三、研究比较文字学和文字的发展规律。周有光研究发现,文字的特点决定于文化(包括宗教)的传播,不决定于语言的特点;他提出了“文字三相分类法”(符形、语段、表达法),并把汉字的传播历史分为“学习、借用、仿造、创造”四个阶段。

四、研究中文的信息处理和无编码输入法。周有光致力于研究无编码的“从拼音到汉字”的自动变换法,认为汉语的内在规律可以作为中文电脑智能化的依据。他提出“两个双语言”建议,认为全球化时代的中国急需实行两个双语言:方言和共同语的国内双语言;汉语和英语的国际双语言。

和母亲及家人在一起(右二为周有光)

1979年4月在国际标准化组织召开的华沙会议上,提议采用“汉语拼音方案”作为国际标准。

1986年语言界学者聚会(左起:季羡林、吕叔湘、许国璋、周有光、马学良)。

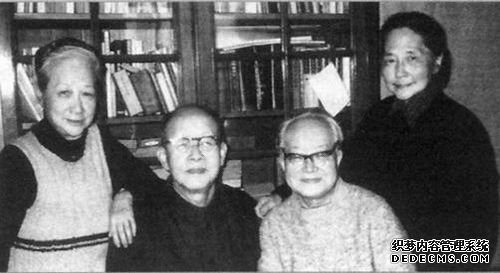

周有光夫妇和“连襟”沈从文夫妇(左起:张允和、周有光、沈从文、张兆和)。

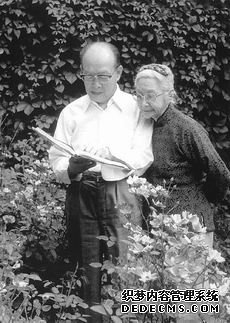

白首夫妇,花前共读。

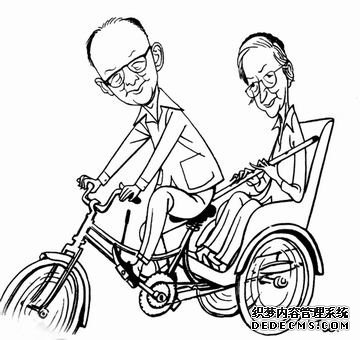

“新潮老头,白发才女”——丁聪为周有光夫妇所画漫画。

回声

周先生是老一辈语言文字学家,已届耄耋之年,但是论学术思想他却一直走在时代的前面。周先生所以能够这样,重要的原因是他有世界的眼光,能从世界来看中国。

——苏培成(北京大学中文系教授)

杨国亮、周有光等九位百岁老校友,用知识改造社会、用文化重塑民族、用奋斗书写自我,是一百年来无数有志之士的精神象征。

——王生洪(复旦大学校长)

周先生与时俱进的进取精神,追求真理的科学精神,淡泊名利的奉献精神,海纳百川的宽广胸怀,是我们学习的榜样。

——中国语文现代化学会

爸爸说过,观察自己的一生要跳出自己。后来他的确跳出了自己。他从中国人的识字问题,到世界文字发展、比较文字学,进而研究人类文化发展规律的问题,研究结果出了三本书。他对我们和我们的下一代系统地把知识组织起来是很有帮助的。

——周晓平(周有光之子,中科院大气物理研究所研究员)

专访

要以世界视角看中国

人物周刊:您曾将文字的历史分为三期:原始(形意)文字时期,古典(意音)时期和字母(表音)时期,汉字在宏观分期中处于古典时期。这3个历史时期是不是文字发展的必然轨迹?您曾说要让汉字字母化“等五百年吧”,但从更宏观的视角来看,字母化是不是一种历史趋势?

周有光:人类文字发展分几个阶段,不同学者看法不一样,我比较了几十种看法之后,把它分3个阶段,原始文字、古典文字和字母文字。原始文字是不成熟的,它不能全部记下我们想说的,尤其是虚指,有些部分要靠你自己记。汉字是古典文字,重要的古典文字还有两河流域的楔形字、古埃及的象形字和美洲的玛雅文。玛雅文一度失传了,差不多600年没有人认识,后来一个俄罗斯人把它认出来了。我在1956年搞到了俄罗斯的资料,第一个把它介绍过来。可是几年之前举行大规模的玛雅文化展览,只有玛雅文没有玛雅文解释,他们不知道玛雅文已经看得懂了!

古典文字作为符号是很难认的,之后有了字母文字,这是高度思维的结果,也是发展趋势。在咱们国家,有人争论我们的拼音能否成为文字。拼音化有两个含义:广义的拼音化,比如用拼音发短信、给汉字注音,方便了很多到中国来的外国人,他们觉得汉字很难。80年代到欧美去讲学,有个教授问我,你们汉字有没有1000个?他以为1000个就不得了了,我说我们通用汉字有7000个。他吓坏了!狭义的拼音化,就是把拼音变成正式的文字,这个很困难。拼音从理论上讲当然可以成为文字,但要真正成为文字,不仅要我能写,还要你能看懂,100年后的人能看懂。人家问我最短要多久,我说你等500年吧!

人物周刊:您曾举文艺复兴的例子旁证对“华夏文化”应该“温故而知新”,对古代文化的精华加以提高和发展,再创造新的文化。您对当前的“国学热”怎么看?

周有光:民国那时候就有好多人说不要用“国学”这两个字。什么叫“国学”?只是中国有“国学”吗?我就用“华夏文化”来代替“国学”。我主张研究华夏古代的东西,温故而知新。近来复古风很厉害,其中一种是真正的复古,以为古代好现在不好,这是错误的。孔夫子说“述而不作”,先把古代的东西学好,不要乱七八糟自己搞,这个态度开头是很对的,但再进一步就不行了。我们今天要“述而又作”,社会是进化的,我们要学古代的,也要创造今天的。孔夫子是谨慎,说不要创造,其实他创造了很多东西。这就是正确的复古态度,不仅继承,还要发展和更新。

人物周刊:除了向内观照华夏文化之外,您一直很关注全球化的问题。

周有光:我是学经济出身,1955年全国文字改革会议之后领导让我做文字改革,我就改行了。研究语言文字学时我发现,中国在这方面有很好的传统,缺点是只研究中国不研究外国,只研究古代不研究现代。新时代语言文字的许多问题其实从清朝末年就开始了,古老的语言文字跟现代化不能配合。所以我写成了《汉字改革概论》,把群众的感性认识提高到理性认识,把文字改革跟现代科学挂钩。当时发行量很大,日本很快就翻译过去了。

我做研究有这种视野——必须从世界来看中国,不能从中国来看世界。比如提出一个问题,汉字在世界历史上占什么地位?这个问题很重要,我从50年代开始研究,一直到80多岁把它写成书,叫做《世界文字发展史》,补充了现代的知识,跟外国联系,把汉字的学问扩大到世界。

前两天我看到这本《许倬云访谈录》,有一段话很对,大意是说过去我们讲爱国,现在全球化年代不能这么讲了。法国人爱法国,德国人爱德国,于是打了两次世界大战。要爱人类,从爱人类的角度来爱国。这种想法在英美很早就有了,我最近写了两篇文章稍稍提到一点,出版社说写得太心急了,不知道读者能不能接受得了。说真的,迟早我们要接受,这是一个趋势。

文化不分国家。但我们这里,《人民日报》好多文章还是老一套,现在大学政治课都是老师讲给天花板听。要从世界看国家,不能从国家看世界,老一套的宣传迟早要改掉的。

人物小传

周有光,原名周耀平,1906年1月13日生于江苏省常州市青果巷。1923年就学于上海圣约翰大学,1925年因五卅惨案离校,改读爱国师生创办的光华大学,1927年毕业。1927年至1948年,先后任教于光华大学等校,任职于江苏银行和新华银行,并由银行派驻美国纽约和英国伦敦。1949年上海解放前夜回国,任教于复旦大学经济研究所和上海财经学院,讲授经济学,业余从事语言文字研究,任上海市政协委员。1955年奉调到北京,进入中国文字改革委员会,专职从事语言文字研究。先后担任中国文字改革委员会委员、国家语言文字工作委员会委员、中国社会科学院研究生院教授、语言文学应用研究所研究员、《汉语大词典》学术顾问、《简明不列颠百科全书》(中文版)“中美联合编审委员会”中方三编审之一、《不列颠百科全书》(国际中文版)“顾问委员会”中方三顾问之一、中国语文现代化学会名誉会长。二十世纪五十年代曾应邀在北京大学、中国人民大学讲授汉字改革等课程。曾担任全国政协委员、全国政协教育组副组长等职

(责任编辑:李晋良)学会这些词,一开口就是文化人

寻找历史真相的学科,金石与金石学

包裹在端午节里的千古文化

《红楼梦》:林黛玉睡觉为何裹紧被子?史湘云睡觉为何那么豪放?

《红楼梦》里谁最快乐?

联系电话:0351-7170066

宗教信仰频道联系